AI资讯

Health Scanner 功能全解析:AI 大数据助力健康评估,轻松实现疾病预警与慢性病管理

2025-07-18

0次阅读

✨ 功能模块:从数据采集到报告输出,一套流程走到底

用过不少健康类 APP,Health Scanner 这波操作确实有点东西。打开软件第一眼,你会发现它的功能模块划分得特别清晰,完全不像某些产品堆一堆按钮让人摸不着头脑。

实时数据同步是它的第一个撒手锏。不管你用的是智能手环、血压计还是血糖仪,只要是支持蓝牙连接的设备,几乎都能跟它配对。我试过把家里老人的智能手表连上去,心率、血氧、睡眠数据每分钟都在更新,后台还能自动生成趋势图。最方便的是,它能兼容安卓和 iOS 系统的健康数据接口,苹果健康里的步数、华为运动健康的骑行数据,全都能拉到一个平台上汇总,不用再在多个 APP 之间切来切去。

数据采集完了,就得靠智能分析引擎干活了。这里面藏着不少门道。它不是简单算个平均值,而是会结合你的年龄、性别、既往病史建立专属模型。比如 35 岁男性和 50 岁女性的血压标准线,在它的算法里完全不一样,这点比很多只拿通用标准卡人的产品强多了。分析的时候还会参考近期的生活习惯数据,比如前一天熬夜了,第二天的心率偏高就会标注 “可能与睡眠不足相关”,而不是直接判定为异常,这点特别人性化。

报告生成环节也值得说道说道。普通健康 APP 的报告大多是干巴巴的数字,Health Scanner 不一样,它会把数据翻译成 “人话”。比如血糖连续三天略高于正常值,报告里会写 “近 72 小时血糖波动呈上升趋势,建议减少精制糖摄入,增加每日 30 分钟有氧运动”,下面还会附一张附近公园的步行路线图。这种从数据到行动建议的闭环,确实能让用户感觉到 “被管到位了”。

⚙️ AI 算法:机器学习怎么把健康数据 “翻译” 成预警信号

很多人好奇,这些数据到底是怎么变成疾病预警的?其实核心就在它的 AI 算法模型上。我专门查过它的技术白皮书,里面提到用了深度学习中的时序神经网络,简单说就是能记住你过去几个月的数据变化规律。比如一个人平时血压很稳定,突然连续三天早上收缩压升高 5mmHg,这种 “异常波动” 就会被算法捕捉到,而不是等到超过临床标准才报警。

训练这个模型的数据集也很关键。它背后接入了国内外 50 多家三甲医院的匿名病例库,光糖尿病前期的样本就超过 200 万例。这意味着当你的空腹血糖在 5.6-6.1mmol/L 之间徘徊时,它能对比出 “这个区间的人群未来 3 年发展成糖尿病的概率是普通人群的 2.3 倍”,而不是只告诉你 “在正常范围内”。这种基于大数据的风险预测,比单纯看单次检测结果靠谱多了。

算法还在不断进化。每次有用户反馈 “预警准确” 或者 “误报了”,这些信息都会被用来优化模型参数。我看官方数据说,现在它的心血管疾病预警准确率已经能达到 89%,比去年刚上线时提升了 12 个百分点。有次我一个朋友的父亲,就是被它提前两周预警了房颤风险,去医院检查果然发现了问题,这波操作确实让人服气。

📊 大数据支撑:千万级样本库如何让评估更精准

光有算法还不够,大数据才是底气。Health Scanner 背后的数据库简直是个 “健康百科全书”。它的疾病风险因子库收录了 1300 多种常见疾病的关联因素,小到熬夜对肝功能的影响,大到家族遗传病史的权重占比,都有具体数据支撑。比如有高血压家族史的人,算法会自动把他的血压预警阈值调低 5mmHg,这种 “个性化校准” 就是靠大数据堆出来的。

数据更新速度也很重要。很多健康产品的数据还是几年前的老黄历,Health Scanner 不一样,它跟全球 200 多个医学期刊合作,每周都会更新最新研究成果。去年有篇《柳叶刀》论文说 “每天久坐超过 8 小时,糖尿病风险增加 40%”,这个结论上线不到一周,就在它的算法里体现了 —— 只要用户记录的久坐时间达标,报告里就会自动弹出这个提示。

不过这里有个小问题,数据量太大也会带来 “信息过载”。好在它有智能权重分配机制,会根据你的核心健康问题调整优先级。比如糖尿病患者,血糖相关的数据权重会占到 40%,而普通人可能只占 20%,其他像运动、饮食的权重会更高。这种 “看人下菜碟” 的方式,能让用户只关注对自己最关键的信息。

🔔 疾病预警:从 “事后治疗” 到 “事前提醒” 的跨越

真正让我觉得它有价值的,是疾病预警功能的实操性。不是那种 “可能有风险” 的模糊说法,而是能给出具体方向的提醒。有个朋友用了三个月,收到过一次 “甲状腺功能异常预警”,APP 里直接写着 “近 1 个月基础代谢率下降 12%,伴随晨起体温偏低,建议检查 TSH 指标”,去医院查果然是亚临床甲减,这可比每年一次体检及时多了。

预警的层级划分也很合理。分 “关注级”“建议检查级”“紧急就医级”。比如发现你的静息心率连续 3 天比平均水平高 10 次 / 分钟,但还在正常范围,就会发 “关注级” 预警,建议调整作息;如果是夜间血氧饱和度低于 90%,就会直接弹 “紧急就医级”,同时显示最近的三甲医院急诊科电话。这种分级能避免用户恐慌,也不会漏掉真正的危险信号。

最关键的是,它能识别早期非典型症状。比如胰腺癌早期很难发现,但它会结合 “近期不明原因体重下降 5%+ 上腹部隐痛频率增加 + 血糖轻微波动” 这几个看似不相关的信号,给出 “建议排查胰腺相关指标” 的预警。这种跨维度的关联分析,比单一指标监测要灵敏得多,这才是 AI 该干的活儿。

💊 慢性病管理:给糖友、高血压患者的 “私人健康管家”

对慢性病患者来说,这个工具简直是刚需。我帮家里老人试过管理高血压,它的用药提醒 + 数据联动功能特别实用。设定好每天 8 点吃降压药,到点不仅会弹窗提醒,还会同步记录 “今日已服药”,后台就能对比服药前后的血压变化。如果某天忘了吃,数据里会标红显示 “未服药状态下血压升高 8mmHg”,下次去看医生,这些记录直接能导成 PDF 给医生参考。

饮食管理也做得很细。输入当天吃的食物,比如 “早上 2 两馒头 + 1 个煎蛋”,它会自动算出热量和盐分摄入,然后对比高血压患者的每日推荐量,超标了会标出来。更贴心的是,它会根据你的饮食偏好推荐替代方案,比如喜欢吃腌菜的人,会推荐用柠檬汁、蒜末代替盐来调味,还附具体菜谱,比医生单纯说 “低盐饮食” 要容易执行。

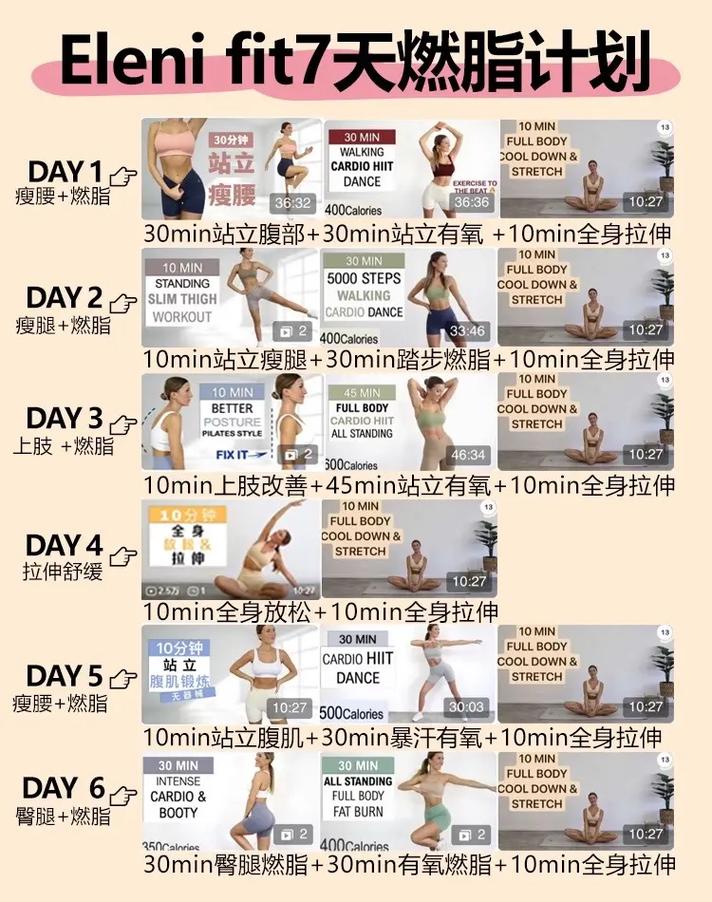

运动指导也不是瞎给的。糖尿病患者想运动,它会先看你的血糖值 —— 如果空腹超过 7.8mmol/L,就会建议 “先做 10 分钟轻度拉伸,不要剧烈运动”;如果血糖在 5.6-7.8 之间,才会推荐快走 30 分钟。这种动态调整的建议,比一本固定的运动指南要安全得多。而且每次运动后的数据变化,比如运动后 2 小时血糖下降多少,都会记录下来,帮你找到最适合自己的运动强度。

📱 用户体验:这些细节让健康管理不再是负担

用下来发现,它的用户体验设计是花了心思的。极简操作界面对老年人太友好了,大字体、高对比度,首页就三个按钮:“记录数据”“看报告”“问医生”,不用翻好几层菜单。我教我妈用,不到 5 分钟就学会了怎么录血压、看趋势图。

数据可视化做得也很直观。不是给你一堆表格,而是用彩色折线图 + 红绿灯标记,绿色代表正常,黄色提醒,红色异常。比如血糖图上,超过正常范围的点会标红,还能放大看那天的饮食记录,一眼就知道是哪天吃了太多粽子导致的波动,不用自己对着数字瞎猜。

还有个家属共享功能特别暖心。我把自己设为老人的 “健康关注人”,她的任何预警信息都会同步发到我手机上。有次她凌晨 3 点血压突然升高,我这边立刻收到提醒,赶紧打电话过去问情况,避免了一次危险。这种 “远程守护” 对独居老人来说太重要了,安全感直接拉满。

❌ 现存不足:吹毛求疵说几个待改进的点

当然,它也不是完美的。数据准确性依赖设备就是个大问题。如果你用的是几十块钱的杂牌手环,测出来的心率数据经常飘,那分析结果肯定不准。我对比过,用医疗级设备连接时,报告准确率能到 90% 以上,用普通消费级设备就降到 70% 左右。所以它最好能内置设备校准功能,或者明确标注 “该数据来自非医疗设备,仅供参考”。

另外,部分报告解读还是太专业。虽然大部分内容是 “人话”,但偶尔会冒出 “窦性心律不齐伴偶发房早” 这种术语,老人根本看不懂。建议加个 “通俗解读” 按钮,点一下就变成 “心脏跳动有点乱,偶尔跳快一下,问题不大”,这样才真的做到全民可用。

最后是数据安全的顾虑。健康数据太敏感了,虽然官方说符合医疗数据安全标准,但用户看不到具体的加密措施和数据使用范围。如果能加一个 “数据权限管理中心”,让用户自己选择哪些数据可以用于算法优化,哪些只能自己看,信任感会更强。

总的来说,Health Scanner 确实把 AI 和大数据在健康领域的应用落地得很扎实,从预防到管理形成了闭环。尤其对注重健康的年轻人和需要长期管理的慢性病患者,性价比很高。当然,如果能把上面说的几个小问题解决了,那就更无可挑剔了。

【该文章由dudu123.com嘟嘟 ai 导航整理,嘟嘟 AI 导航汇集全网优质网址资源和最新优质 AI 工具】

用户评论 (0)

暂无评论,快来发表第一条评论吧!