? 多语言学术报告的核心挑战:冗长为何频发

在多语言环境下写学术报告,很多人都会碰到一个头疼的问题 —— 内容不知不觉就变 “啰嗦” 了。为啥会这样呢?不同语言的表达习惯差别太大了。比如说,英语里常用从句把多个意思串起来,中文更习惯用简短的句子分开说,要是直接把英语的长句翻译成中文,读起来就会又绕又长。还有专业术语的使用,有的语言里同一个概念有更简洁的表达,可换到另一种语言,可能就得用更长的词组才能说清楚。

另外,大家总担心表达不够准确,就会不自觉地加很多解释性的内容。比如在西班牙语里,为了强调某个观点,可能会用更多的修饰词,这些习惯带到其他语言写作中,就容易让文章变得冗长。而且,多语言写作时,大脑需要在不同的语法和词汇之间切换,有时候为了保证意思正确,就顾不上简洁了,导致句子里出现重复或者不必要的成分。

? 跨语言通用的简洁写作三板斧

先搭骨架再填肉:用结构化思维定框架

不管写哪种语言的学术报告,先把文章的结构搭好特别重要。就像盖房子,先把梁柱立起来,再考虑怎么装修。可以按照 “问题 - 分析 - 结论” 的模式来,每个部分用小标题分隔开。比如写引言的时候,直接点明研究背景和问题,别绕来绕去;分析部分分点论述,每个点用简短的主题句开头,然后再展开细节。这样不管是中文、英文还是其他语言,读者都能一眼看出文章的逻辑脉络,内容也会显得更紧凑。

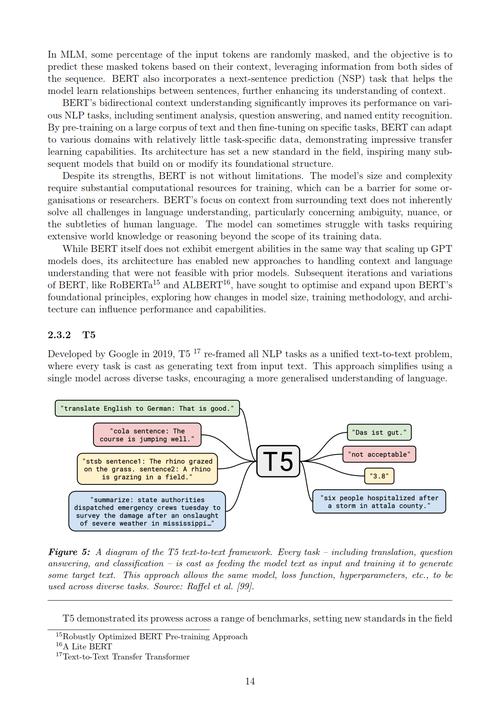

举个例子,写关于气候变化的学术报告,引言部分就可以直接说 “近年来,全球气候变化对农业生产产生了显著影响,本文针对 XX 地区的水稻产量变化展开研究”,简单明了,不用加太多铺垫。

动词优先:让句子动起来

在多语言写作中,一个很实用的技巧就是多用动词,少用 “是... 的” 这种结构。比如中文里 “这是一个重要的研究方向”,换成 “这个研究方向很重要” 就更简洁。英语里 “ It is considered that...” 不如 “Researchers consider...” 直接。动词能让句子更有力量,也能减少不必要的词汇。而且,不同语言中,动词的使用频率和方式虽然不同,但 “直接表达动作” 都是让句子简洁的好办法。

再比如,描述实验过程时,“The sample was placed in the oven and was heated at 100 degrees”,去掉多余的 “was”,改成 “The sample placed in the oven heated at 100 degrees”,是不是更干脆?

删掉 “废话”:学会给句子 “减肥”

写完一段内容后,问问自己:“这句话真的必要吗?” 很多时候,我们会写一些重复或者意思模糊的句子。比如 “在过去的时间里,我们进行了相关的研究”,“在过去的时间里” 和 “相关的” 都是可以删掉的 “废话”,改成 “我们此前开展了研究” 就好多了。多语言写作时,尤其要注意这种情况,因为不同语言的思维方式不同,容易把其他语言的表达习惯带进来,增加不必要的内容。

检查的时候,可以逐句分析,看看有没有哪个词、哪个句子去掉之后,意思还是完整的,如果有,就大胆删掉。比如法语里常用的一些礼貌性表达,在学术报告中可能不需要,翻译成其他语言时就可以简化。

? 不同语言场景下的针对性优化技巧

中文场景:拒绝 “欧式长句”,回归短句节奏

中文的特点是简短、表意灵活,可很多人写中文学术报告时,受英语影响,喜欢用很长的从句,读起来费劲。比如 “通过对近年来国内外相关研究成果的分析和总结,结合本地区的实际情况,我们提出了一种新的解决方案”,可以拆成 “分析总结近年来国内外相关研究成果,结合本地区实际情况,我们提出新方案”,每个短句单独表达一个意思,读起来更顺畅,也更符合中文的语言习惯。

另外,中文里的一些成语和俗语,用得好能让表达更简洁,但在学术报告中要注意适度,别为了简洁而用错语境。比如 “一目了然” 就比 “让人一眼就能看清楚” 简洁多了,合适的时候可以用。

英语场景:避开 “被动语态陷阱”,突出动作主体

英语学术报告里,被动语态用得很频繁,虽然显得客观,但有时候会让句子冗长。比如 “A new method was developed by the research team”,改成 “The research team developed a new method”,不仅更简洁,还更明确动作的主体。而且,英语中很多动词短语可以换成单个动词,比如 “make use of” 换成 “use”,“give consideration to” 换成 “consider”,这样句子会更精炼。

还有,英语里的冠词使用也要注意,不必要的冠词可以去掉,比如 “in the field of” 有时候直接说 “in” 就够了,别让多余的词汇拖慢句子的节奏。

日语场景:简化敬语表达,平衡正式与简洁

日语学术报告中,敬语是必不可少的,但过度使用会让内容显得啰嗦。比如 “~です”“~ます” 这种礼貌体,在保证正式性的前提下,可以适当简化。在一些专业论述部分,用简体表达能让句子更简洁,同时不影响学术的严谨性。另外,日语里有很多汉字词汇,和中文意思相近,写作时可以优先使用这些简洁的词汇,避免用复杂的假名组合。

比如 “調査を行う” 可以换成 “調査する”,“検討を進める” 换成 “検討する”,去掉不必要的动词短语结构,让表达更直接。

⚠️ 多语言简洁写作的避坑指南

别被翻译软件 “带偏”:机器翻译≠准确表达

很多人写多语言学术报告时,会依赖翻译软件,但机器翻译出来的内容常常不符合目标语言的表达习惯,容易造成冗长或者意思偏差。比如把中文的 “我们认为这是一个重要的问题” 直接翻译成英语 “It is our opinion that this is an important issue”,其实英语更习惯说 “We think this is an important issue”。所以,翻译软件只是辅助工具,翻译完后一定要按照目标语言的习惯进行调整,去掉那些 “翻译腔” 的表达。

不同语言的 “隐性冗长” 要警惕

每种语言都有自己隐藏的 “冗长陷阱”。比如德语里的复合词特别长,有时候一个词就能表达很多意思,但也容易让句子显得笨重,写作时可以适当拆分复合词,用更简单的词组表达。法语里喜欢用介词结构,“au cours de”“en raison de” 等,其实可以换成更简洁的 “durant”“parce que”。了解这些语言的特点,写作时就能提前避开,让内容更简洁。

跨语言校对:找 “母语者” 挑毛病

写完多语言学术报告后,找母语者帮忙校对很重要。他们能发现那些不符合目标语言习惯的表达,比如在中文里显得啰嗦的句子,在英语里可能没问题,或者在日语里过于简洁而不够正式的地方。通过母语者的反馈,你可以进一步优化内容,让文章在简洁的同时,符合目标语言的学术规范。

✅ 实战案例:从冗长到精炼的修改示范

中文案例:原文 vs 修改后

原文:在对相关数据进行详细的收集和整理之后,我们针对这些数据所反映出来的问题,进行了深入的分析和研究,最终得出了一个重要的结论。

修改后:收集整理相关数据后,我们深入分析数据反映的问题,得出重要结论。

修改说明:去掉 “详细的”“所反映出来的” 等多余修饰词,把 “进行了深入的分析和研究” 简化为 “深入分析”,句子更简短,意思却更明确。

英语案例:原文 vs 修改后

原文:It is suggested by the results of the experiment that there is a significant correlation between the two variables.

修改后:The experiment results show a significant correlation between the two variables.

修改说明:去掉被动语态 “It is suggested by”,直接用 “show” 表达,句子更直接,字数也减少了。

日语案例:原文 vs 修改后

原文:この研究では、様々な角度から問題を検討し、その結果、有効な解決策を見出すことができました。

修改后:本研究は様々な角度から問題を検討し、有効な解決策を見出した。

修改说明:去掉礼貌体 “ことができました”,用简体 “見出した”,句子更简洁,同时保持了学术的正式性。

通过这些修改可以看出,不管哪种语言,简洁写作的核心就是去掉不必要的词汇,用最直接的方式表达意思,同时符合目标语言的表达习惯。

多语言环境下写学术报告,简洁写作不是简单的 “缩短句子”,而是要理解不同语言的特点,掌握通用的写作技巧,避开各自的 “冗长陷阱”。只要多练习、多校对,就能写出既专业又简洁的学术报告,让不同语言背景的读者都能轻松理解你的研究成果。

【该文章由dudu123.com嘟嘟 ai 导航整理,嘟嘟 AI 导航汇集全网优质网址资源和最新优质 AI 工具】